面对基孔肯雅热疫情防控的关键阶段,址山镇在情况复杂、人口密集的圩镇中心,全力展开“两清一灭”联防联控专项行动。针对辖区管辖交叉、旧村集中等难点,址山镇迅速整合三方村(居)力量,构建起“上下联动、左右协同”的防控网络。行动累计拆除危破闲置房54间,组织250人次专业队伍进行早晚两次全域消杀,并组建80人入户组逐户宣传,发动300人清杂队清理孳生地2.5万平方米、清运垃圾300吨。通过系列扎实举措,有效从源头遏制蚊媒密度上升,切实为居民营造出更安全、更健康的生活环境。

群众态度:从“不愿拆”到“自愿清”

“这危破的空置屋不仅容易滋生蚊虫,也存在不小的安全隐患,我积极响应政府号召,自愿申请拆除。”址山镇新莲村委会的一名村民说道。据悉,址山圩镇由多条旧村组成,区域内闲置旧屋密集。起初,许多群众对拆除闲置危破房并不理解,也存在抵触情绪。经过村委会干部和志愿者们多次上门,耐心细致地讲解政策与利弊,群众的思想逐渐转变,从最初的“不愿拆”主动转变为“自愿拆”,为改善人居环境和消除安全隐患贡献力量。本次清拆行动,累计拆除危破闲置屋54间,有效消除了蚊媒孳生“病灶”。

消杀模式:从“平面图”到“立体战”

面对新莲村委会龙岗旧村冷巷纵横、杂草丛生、闲置房屋多的复杂环境,址山镇精准施策,组建起一支250人的专业消杀队伍,并创新采用“挂图作战+立体防控”模式,打响了一场全域消杀攻坚战。工作中,队伍依托清晰的“作战图”,明确标注每条消杀路线,对圩镇实施“包围式”逐步推进。消杀组运用超低容量喷雾器、常量喷雾器、热烟雾机等多种专业设备,对公共区域、卫生死角进行“地毯式”喷雾处理,全力构筑圩镇消杀防护带。

为实现全覆盖,址山镇还引入科技力量,动用无人机对人员难以触及的屋顶、巷道、密林等区域开展低空药物喷洒,成功构建起“地面推进+空中支援”的立体作战格局。这一创新模式有效破解了传统消杀的盲区与难点,极大提升了整体消杀效率与效果,为居民营造了更为安全、健康的生活环境。

清杂策略:变“堵”为“疏”因地制宜

旧村村道狭窄、房屋密集,大型车辆通行困难,给清杂工作带来严峻挑战。面对这一实际情况,清杂工作坚持“因地制宜、分类施策”原则,针对不同区域特点采取差异化作业方式。在大型机械无法进入的狭窄巷道,清杂队员采用人工搬运与斗车转运相结合的方式,逐门逐户清理废弃家具、废旧轮胎等堆积杂物;对空间充足的开阔区域,则调配挖机、运输车等设备开展集中清理。

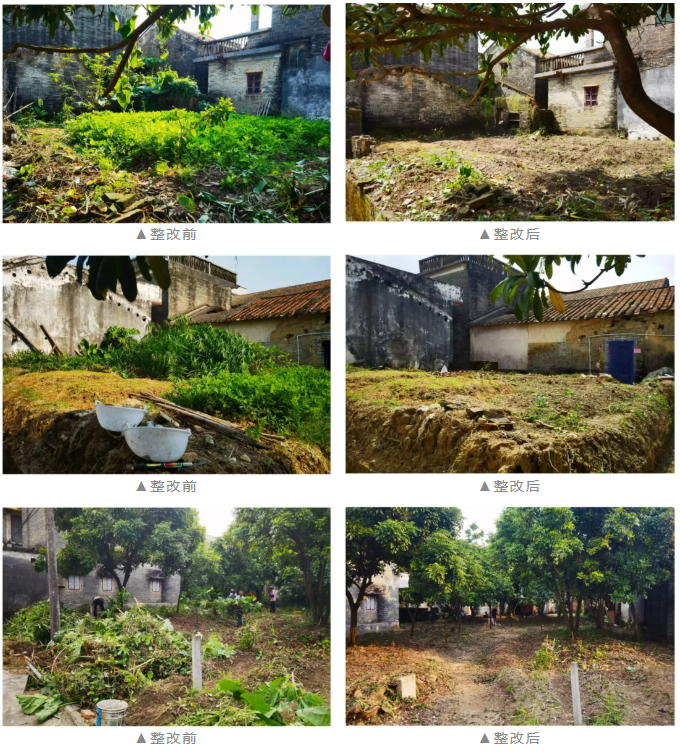

值得一提的是,清杂队成员以本地村民和村委会工作人员为主,他们凭借“人熟、地熟、情况熟”的独特优势,在推进门前屋后垃圾清理工作时,更容易获得街坊邻里的理解与配合,有效提升了工作效率和群众参与度。通过“人工+机械”的精准配合与优势互补,此次行动累计清理大型孳生地2.5万平方米、转运垃圾杂物300吨,真正实现了从“脏乱死角”到“整洁空间”的彻底转变,为疫情防控奠定了坚实的环境基础。

入户效果:从“不理解”到“主动干”

址山镇迅速组建入户宣传组,创新采用“九宫格”工作法,以疫情发生点为中心逐格向外扩散推进,确保宣传覆盖无死角。面对群众对基孔肯雅热疫情的陌生与疑虑,志愿者们上门派发《告市民健康书》,并结合身边真实病例进行讲解,使群众直观认识到疫情的严峻风险与“清积水、清垃圾、灭成蚊”的紧迫性。

针对居民对清理家中水培植物的不理解,志愿者现场用手电筒辅助观察,让虫卵无处遁形,使群众心服口服,从“要我清”转为“我要清”。

同时,利用无人机航拍精准监控居民阳台积水与杂物,形成“问题清单”后由地面入户组精准上门劝导,构建起“空中监控+地面处置”的高效联动闭环。

在入户过程中,工作人员不仅发放灭蚊片,还现场演示其与普通蚊香的区别,指导群众科学使用防蚊物资。这一系列扎实细致的工作,有效提升了全民防疫的自觉性与主动性,筑牢了群防群控的坚实防线。

接下来,址山镇将持续深化圩镇联防联控机制,以 “常态化防控不松懈、重点攻坚不松劲” 的态度,巩固 “两清一灭” 专项行动成果,不断完善蚊媒监测与防控体系,切实守护核心区居民的生命健康安全,让址山圩镇始终保持安全、有序、活力的良好态势。

附件:

相关稿件:

政务微博

政务微博 鹤山政府网

鹤山政府网 粤公网安备44078402440793号

粤公网安备44078402440793号