吃粽子的风俗,千百年来,在中国盛行不衰,而古劳福兴柴火粽制作技艺至今也有100多年历史。在当地,粽子不仅在端午节吃,平时一日三餐在餐桌上也常见,邻里乡亲有喜庆吉事,也会聚在一起包粽子,用以祭祀、祝贺等。

为了解决外出捕捞的渔民的温饱问题,具有携带方便、营养饱腹等优点的柴火粽应运而生。公元前1900年前,古劳水乡水网纵横,人们以捕捞为生,每天早出晚归,粽子成为他们充饥的最佳选择。可是,传统的粽子个儿小,不耐饿。1902年清末民初年间,古劳镇打线墩村村民李滑荣突发其想,在保留传统粽子的制作技艺上,利用蕉叶、粽叶包裹糯米、鲜肉,制作出体积大、份量重的粽子,每只粽子有8两至1斤重,粽子约长度为20公分,高与宽度约13公分,呈帆船状形态,用柴火烧煮足足8个钟以上,使粽子营养丰富,热量高,让人饱腹感满满。这种制作方法,引起邻居乡亲纷纷效仿,甚至购买,“古劳柴火粽”因此而来。

经过李氏第二代、第三代的改良创新,柴火粽凭借着营养饱腹、技艺精湛等特点,引起了周边村民的关注和效仿,很多人甚至到李家购买,用以自己品尝和馈赠亲友。

]

古劳福兴柴火粽制作技艺面临着失传的危机,保护传承这项非遗文化刻不容缓。由于解放前后,物质条件异常匮乏,粮食问题突出,古劳柴火粽在当地村民的餐桌上日渐消失了,制作技艺一度濒临失传。改革开放后,对古劳柴火粽念念不忘的古劳镇连北象山村村民侯惠英凭着自小帮母亲包粽子所学到的技艺,重新把古劳柴火粽带进人们生活,并在李氏后人开设的酒楼——鹤山市福兴酒楼的保护与推广下,得到了快速发展。

古劳福兴手工船型粽子百年不变的是制作技艺十分讲究。从选料、洗米、调味、制作到熬煮,始终精益求精,把“口口有馅,米糯粒满”做到了极致。在粽子的包裹扎线上仍然保留传统手工技艺,按照选料、浸米、煮叶、制馅、固壳、包裹、拍壳、扎线、烧煮、定型等程序操作。粽子必须在柴火炉灶上明火熬煮8个小时,出炉后要自然晾干进行定型。

福兴手工船型粽子像一艘丰收饱满的渔船,整体有渔船形状,充分体现了五邑地区疍家饮食文化流行至广,以及展现人民群众乡间美食文化风采。

每只粽子都用柴火煲足八小时!把包好的粽子逐一放进传统柴烧古法瓦缸中煲煮,粽叶也完成了它的蜕变,在持续八小时以上的柴火高温煲住下,每一片刚采摘回来的新鲜粽叶肆意地释放出它独特的清新粽叶香,粽叶中的大分子香气物质不断释放和转化,瓦缸紧紧地锁住每一丝粽气,让粽香释放再糅合包裹到每一只粽子的身上。

为什么福兴酒楼的粽子多年来一直坚持用柴火这种最传统的烹饪方式?锅为金,柴为木,灶为土。灶需火烧,粽子需要火煮。柴火灶煮的粽子则集五行为一体。而大家常用的电炉、液化炉产生的是阴火。只有柴火煮出来的才是阳火。柴火烧煮能提升阳气,柴火灶煲煮出来的粽子合五行于食物中这样的烹饪于天道法则。这就是我们吃福兴柴火粽会感觉更香,脾胃更容易消化的原因。

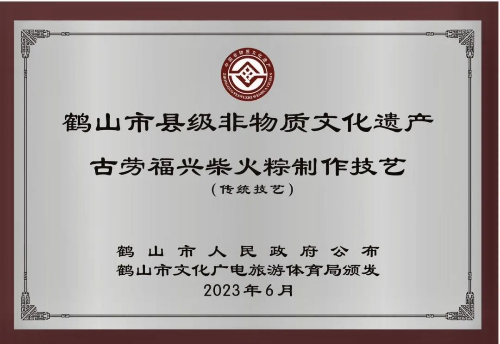

2023年,“古劳福兴柴火粽”被评为“2023广东省十大绿色产品”;“古劳福兴柴火粽制作技艺”也入选鹤山市第四批县级非物质文化遗产代表性项目名录,其制作技艺具有颇高的实用价值、文化价值、研究价值和经济价值。它既是岭南历史上文化积淀深厚的食品,也是鹤山的一张饮食名片,向海内外传播“江门味道”,讲好“江门故事”。近日,福兴酒楼老板娘吕艳卿得到创世界纪录组织认证,她所传承制作的古劳福兴手工船型粽子成功创世界纪录。

卿姐常挂在嘴边的一句话就是:“每一个粽子都代表着乡愁和乡念,把每一只粽子做好,坚守初心和品质,福兴酒楼非遗柴火粽是一种妈妈的味道,是我们小时候记忆里最初始的粽子味道。”

附件:

相关稿件:

政务微博

政务微博 鹤山政府网

鹤山政府网 粤公网安备44078402440793号

粤公网安备44078402440793号