[2008]第10期

二OO八年九月三日

一九七八年,党中央召开具有重大历史意义的十一届三中全会,开启了改革开放历史新时期。三十年来,我市国民经济和社会发展取得巨大的成就,人民生活水平发生翻天覆地的变化,谱写历史新篇章。

一、从数字看鹤山巨变

从1978年到2007年的统计资料表明,鹤山市国民经济和社会各项事业取得历史性突破,实现了跨越式发展。

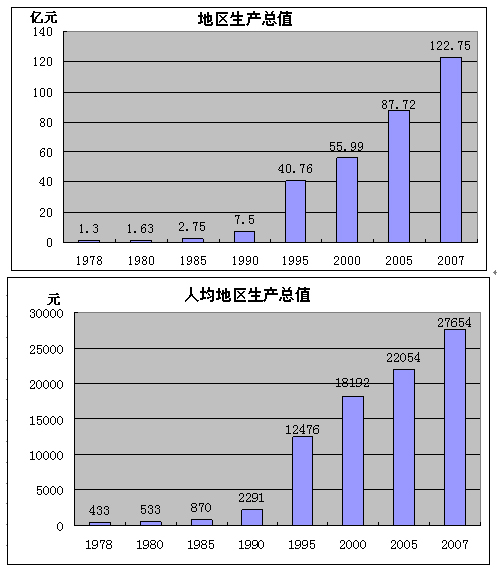

(一)生产总值是1978年的94.4倍

1978年我市地区生产总值是13016万元,第一产业增加值7810万元,占地区生产总值的比重达60%。1990年我市地区生产总值74981万元,第一产业增加值21915万元,占本地生产总值的比重达29%。从1978到1990年,地区生产总值的年均增长速度10.6%,比全国的年均增长9%,高出1.6个百分点。2007年我市地区生产总值122.75亿元,1990年至2007年年均增长15.9%。2007年我市的地区生产总值是1978的94.4倍,年均增长14.5%。经济高速发展的时期是上世纪九十年代至今,三大产业结构逐步调整由1978年60:23:17,1990年29:46:25,2007年 8.4:56.7:34.9。人均地区生产总值由1978年433元,1990年2291元,2007年达到26754元。人均地区生产总值是1978年的62倍, 年均增长13.0%。

|

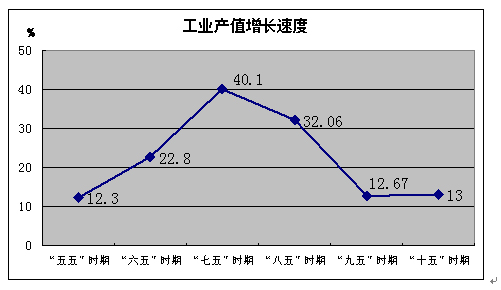

(二)“工业兴市”战略,促进全市经济结构脱胎换骨

工业的起步从一穷二白开始。1978年全县工业企业共有138家,其中:全民40家,集体98家,全民集体职工人数5470人,全年工业总产值7355万元,占工农业总产值的48.4%。改革开放初期我市主要工业是棉织、制砖、印刷、农机、烟丝、木器加工等工业企业。改革开放,我县实行“工业兴县”战略,大力引进外资,打造工业经济,打出沙坪变“沙城”的口号,着力发展纺织工业。1980-1985年,全县独立核算工业固定资产投资完成8462万元。全县工业初具规模,拥有纺织、服装、建材、五金、造纸、磷肥、化工、水泥等门类较齐全的工业体系。“五五”时期,工业年均增长速度为12.3%;“六五”时期,工业年均增长速度为22.8%;“七五”时期,工业年均增长速度为40.1%。到1989年我市工业总产值只有9亿元,工业基础非常薄弱。从1990年开始工业出现高速增长的势头,1990年工业总产值达到13.93亿元,工业家数由1989年的167家,到1990年达到490家。“八五”时期工业发展年均增长32.06%,到1995年产值达到84.8亿元,“九五”时期工业年均增长速度12.67%,到2000年工业产值达到120.32亿元,“十五”时期工业年均增长速度13.0%,“十一”五时期工业的发展速度有所加快,2006年、2007年的年均增长速度达20%。到2007年我市规模以上工业企业319家,其中:年产值亿元的企业达到53家,超过5亿元的企业6家,超过15亿元的企业2 家。规模以上工业产值234.5亿元,规模以上工业增加值55.62亿元,从业人员有11.19万人。目前我市纺织业、金属制品业、电气机械与器材业、印刷业、皮具及其制品业、化学原料及化学制品业是鹤山工业体系中的六大支柱,规模以上六大产业产值153.45亿元,占规模以上工业产值的比重达65.4%。2007年工业增加值占地区生产总值的比重达54.8%,全市经济结构从改革初期的农业县演变为新兴工业市。工业经济成为全市经济总量的半壁江山。

|

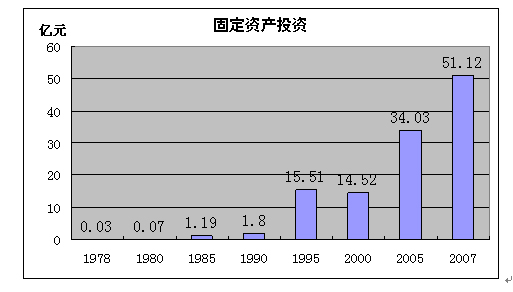

(三)固定资产投资成就瞩目

三十年我市固定资产投资由1978年的298万元,到2007年的51.22亿元,年均增长29.2%。固定资产投资从1978年的298万元到1985年的11887万元,用了7年的时间才达到1亿元,前期的投资主要是生活设施方面。1985至1990年我市固定资产投资集中在基础设施建设,主要包括工业投资、供电设施、医院、交通基础设施的建设。1991年至2000年我市固定资产投资飞跃发展时期。由于我市1993年撤县设市,有力促进了投资的规模,1991年固定资产投资额是2.38亿元,1992年是5.16亿元,1993年是9.5亿元,2000年是14.52亿元,十年时间累计投资了106亿元。这个时期我市进行325国道水泥硬底化、鹤山大道建设、江鹤高速、电话交换机扩容10万门、西江大堤的堤围达标、鹤山自来水第二水厂、3000吨级码头、山区公路达标、供电的鹤山220KV变电站及沙坪、杰洲等110KV变电站、工业投资方面美雅股份有限公司、弗兰卡厨具有限公司、亚太食品有限公司、德柏纸袋包装有限公司、银雨灯饰有限公司、雅图仕印刷有限公司、胜发鞋业有限公司。2001年至2007年累计投资209亿元,7年时间相当于上世纪90年代投资近1倍。各项投资活跃,银雨灯饰有限公司、雅图仕印刷有限公司等不断增资扩产,鸿兴印刷、世逸电子、豪山厨具、联塑、盈昌沥青、国靖家具、鹏程头盔,民营企业的投资以制鞋、制伞、水暖卫浴占的家数最多。交通建设有双和公路、国道325线改造、古涯线改造、滨江大道,市政建设有电信大楼、新天地商业广场、农网改造、乡镇供水工程、鹤山公园、人民路改造、市的第二污水处理厂建设,随着人民生活水平的提高,房地产投资占固定资产投资的比重逐步增加。从1990年房地产投资1320万元,占7.3%,2000年11022万元,占7.6%,到2007年87541万元,占17%。2007年房地产投资是2000年的7.9倍,是1990年66倍。

|

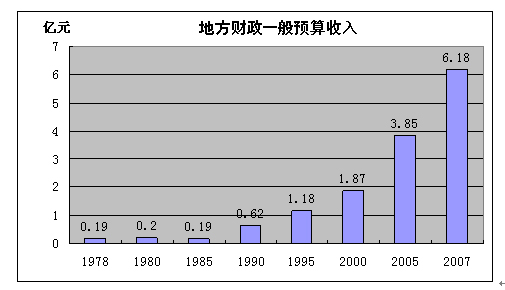

(四)镇级财政收入半壁河山

1978年我市的财政收入只有1913万元,到2007年达到61809万元,年均增长12.3%。1993年我市地方财政一般预算收入达到1.47亿元,达到1亿元我市用了15年时间。到2005年我市地方财政一般预算收入3.85亿元,“十一”五时期我市地方财政一般预算收入增长速度加快,2006年增长23.24%,2007年6.18亿元,增长30.29%。2007年我市地方财政一般预算收入以工业商业税收为主,其中增值税达1.84亿元,占财政收入的29.8%,营业税1.35亿元,占地方财政一般预算收入的21.9%。镇级财政收入比重逐步提高。1999年镇级财政收入8369万元,占全市的49.3%,沙坪街道和古劳镇的财政收入超千万元;到2007年我市镇级财政收入4.31亿元,占全市的69.7%,全市11个镇(街),有10个超千万元,其中1个超1.5亿元。

|

(五)外贸出口突破10亿美元大关

历经30年的发展,我市外贸出口总额突破10亿美元台阶,2007年外贸出口总额达到11.31亿美元,比1980年的528万美元,增长213倍。直到1970年中,年外贸收购总额一直停留在4-5万元之间,所出口的产品,农副产品占90%。1985年9月组建3个进出口公司,同时着手兴建鹤山港,开始了自营进出口的历史,对外贸易获得了较大的发展。出口商品结构发生了深刻的变化,1985年农副产品占57%,以纺织品为主的工业品出口逐年增加,工业品出口出口额占出口总额的43%。2007年我市有自营进口出口权的企业175家,目前我市的出口产品以工业产品为主,印刷类、纺织类、鞋类、五金不锈钢类出口总值4.95亿美元,占全市出口总额的44%。

(六)人民生活步步高

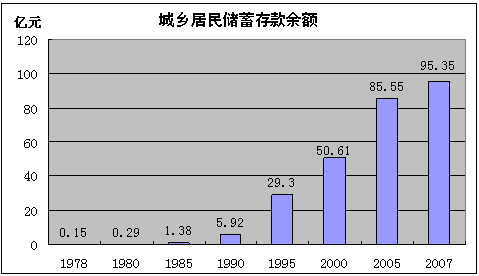

改革开放以来,我市居民的生活发生了翻天覆地的变化。昔日的电灯电话和人们梦未以求的楼上楼下及身份象征的“大哥大”,今日都已进入普通百姓平常家。2007年我市城镇可支配收入为12748元,是1986年1014元的12.6倍,农民人均纯收入6433元,是1978年的48.7倍。人们的消费亦随着时代的进步逐步升级,城镇居民人均消费性支出9529元, 是1986年889元的10.7倍。衣着支出追求时尚,人均衣着支出577元,是1986年68元的8.5倍;食品占消费性支出的比重逐步下降,人均食品支出是4404元,节假时外出用餐已成为亲威朋友增加联系和维系亲情的重要途径,恩格尔系数为46.2%,比1986年60.9%,减少14.7个百分点。目前我市城镇居民居住的住房基本上是自有住房,有部分是通过房改取得,在抽样调查的100户城镇居民中,房改房42户,占42%,商品房58户,占58%。2007年我市城镇居民人均住房使用面积27.58平方米。市民的居住的要求越来越高,对新买的住房都舍得花钱去装修,人均居住支出达920元。交通通讯的发展成为当前消费的热点,人均交通通讯费用达1395元。城镇居民每百户拥有量是:摩托车102台,家用汽车10台,移动电话204台,这些消费品的拥有量在1978年是空白。 人民生活水平的提高,消费市场活跃。1978年社会消费品零售额0.75亿元,到2007年为63.11亿元,年均增长16.5%。1978年城乡居民储蓄存款余额0.15亿元,到2007年为95.35亿元,年均增长25%。

|

二、强镇富民,实现跨越式发展

(一)把镇级经济变成金饭碗

撤县设市1993年前,鹤山镇级经济只占全县四分之一份额。不少的镇要吃“返销粮”,事实使县委意识到镇级经济不发达,全市现代化难于实现。于是,县委作出了“乡镇企业要从现在 ‘三分天下’发展到半壁河山”的重大决策,县委的主要领导还提出,要将12个镇变成12个金饭碗的构想。根据这一思路,鹤山县委县政府浓墨重彩绘就镇级经济发展蓝图。撤县设市后,镇级经济迅猛发展,1990年我市工业产值13.9亿元,镇级工业产值占全市工业产值的23%。到2007年镇级规模以上工业产值194.5亿元,占全市规模以上工业产值的83%。经过十多年的发展,规模以上工业产值超20亿元的镇(街)有:沙坪街道办、雅瑶镇、古劳镇、桃源镇、共和镇五个。镇级财政收入4.31亿元,占全市的69.7%,沙坪街道办财政收入超亿元,雅瑶镇、古劳镇财政收入超4000万元。镇级经济的发展对全市的贡献不断提高。

(二)发挥侨乡优势,加大招商引资力度

三十年来,鹤山经济能迅速发展,最根本一条是能够充分发挥鹤山位于珠三角腹地的区位优势和侨乡优势,抓住发达地区产业转移之机,全面进行招商引资,同时全力营造尊商、扶商助商的氛围,采取了以商引商、以情招商、全方位周到服务以及出台一系列优惠措施,全力拓展招商引资的新途径、新领域,出现了市镇村三级协调开发的喜人局面。鹤山是著名侨乡,在招商引资过程中各级注意打好“侨”牌,把侨乡优势转化为投资发展的优势,以浓厚的乡情引侨引资,取得丰硕成果。

(三)完善基础设施,优化投资环境

鹤山拆巨资大规模进行水利交通,电力通讯等基础设施建设。西江大堤、沙坪河排涝站建设及水库加固、沙坪水闸除险加固达标工程等。1988我市有公路67条,总长度389.5公里,2007年全市公路通车里程达1191公里,其中穿越本市的高速公路48.8公里,一级公路135.9公里,公路密度每百平方公里达到107公里。水路交通以西江为主航道,鹤山港是国家一类口岸,对外开放,可通行停泊3000吨级轮船,每天有豪华客轮与香港对开。全市开通邮路3135公里,2007年邮政业务总量3739万元。全市电话用户57.31万户,其中固定电话16.31万户,移动电话41万户,国际互联网用户2.61万户。全市110千伏以上变电站13座。主变容量1104.5兆伏安,110千伏输电线路158.42公里。2007年供电量17.45亿千瓦时。全市各镇均用上自来水,自来水厂综合供水能力18万吨/日,全年供水总量4934万吨,供水管长度521.3公里。优越的投资环境,使各路客商纷至沓来,各镇成了投资热土。

(四)拓展私营经济,壮大民营企业

到2007年统计,全市私营企业1975户,个体工商户15017户,合计16992户,比1989年4000户增长近3倍多。私营企业注册资金大幅增加,2007年私企法人注册资金25.77亿元,比2001的3.19亿元增加了7倍。2001年全市民营工业总产值22亿元,2007年94亿元,增长3倍多。同时,私营和个体经济吸纳了大批社会劳动力,2007年全市私企个体从业人员5.5万人,对社会的繁荣稳定起着举足轻重的作用。

(五)调整农业结构,走产业化道路

30年来,鹤山产业结构逐步优化,“三高”农业和产业化步伐不断加快。2007年农业总产值18.89亿元,年均增长7.7%。养殖业占农业产值比重提高到44.5%。农村经济收入190.84亿元,而1978年是2712万元。渔业产值2.4亿元,占农业产值的12.9%。蔬菜、生猪、水产、三鸟等种养量大幅增加,高附加值经济作物成为新兴种植品种。与此同时,温氏鹤山分公司、春茂畜牧公司等一批农业龙头企业,通过公司加农户模式带动整个农业产业化进程。

三、当前经济发展存在比较突出的问题及新一轮大发展思路

从我市发展现状分析,当前经济发展存在比较突出的问题:一是与珠三角先进地区的发展水平有进一步拉大的趋势;二是拳头产品少,产业层次低;三是经济增长方式粗放,产品科技含量低;四是企业素质差,竞争力不强;五是战略性资源约束将日益增大。

实现新一轮大发展的思路。树立科学发展观,增强发展意识,按市委、市政府确定的战略目标“十一五”期间再造一个鹤山,这个规划目标既是机遇,也是挑战。在发展过程中突出工业的主导地位,加快推进工业化进程,发挥交通中枢优势,在现代物流服务业建设上实现新突破。我市正以全面贯彻落实省委十届三次全会精神为动力,解放思想,科学发展,努力成为江门县域经济的增长极,珠三角一体化的先进制造业重点发展区,奋发图强推动鹤山经济再创辉煌。

附件:

相关稿件:

政务微博

政务微博 鹤山政府网

鹤山政府网 粤公网安备44078402440793号

粤公网安备44078402440793号