电影《叶问》火了詠春拳

去鹤山看李小龙师叔

|

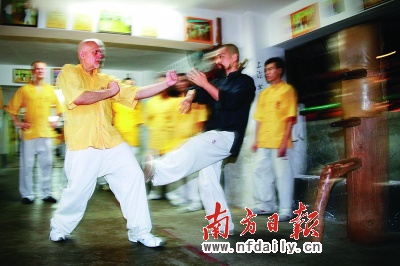

詠春拳“连消带打,借力打力”,是一种简单实用的搏击术。图为两位鹤山年轻人在用詠春拳对打。

|

|

|

|

|

青山,绿水,小桥,芭蕉,稻田,一户人家。

标拳,双龙,叠掌,拦桥,腾马,没有厮杀。

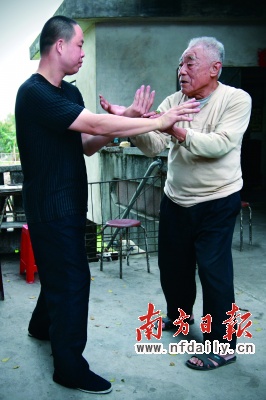

鹤山古劳东便村。这是一个公路边并不起眼的小村子。但在十里八乡,这地方无疑是一片圣地。多年以来,即便是周边最嚣张的小混混,也不敢在这片地头上搞出任何一点动静,因为这里住着一个传奇人物:鹤山偏身詠春第三代掌门———冯朝振。

根据詠春谱系来算,梁赞是第一位集詠春大成的,叶问是跟梁赞后人学的拳,冯朝振的师傅王华三是梁赞晚年亲传,因此叶问与冯朝振在辈分上相当,冯朝振算得上是李小龙的师叔辈的人物———谁敢跟战无不胜的李小龙的师叔级人物过招呢?

对于李小龙,人们的记忆里总有拳脚生风。传说中,他是一个强大无比的人,因此拜访他的师叔,我们在兴奋中也带着战战兢兢。

这里,几乎所有人都把这位老人尊称为“振叔”。但按照他的武林辈分,不少四五十岁的人应该叫他“太师祖”。鹤山这一带,太多人在练偏身詠春,而如今依然传授拳脚的,大多是他的徒孙辈,甚至徒孙的徒弟辈。村民们见了振叔,显然还有一丝敬畏。甚至连他要找个人演示一下功夫给我们看,聚集在他小院里的人都直往后躲。

2月24日,是振叔88岁大寿。这一天几乎所有鹤山的詠春武馆都人潮汹涌。为了给掌门人庆祝生日,所有馆主都号令弟子回馆,准备晚上进行表演。这些后辈们所在的武馆大多没有招牌,不少甚至看起来比较简陋,但在当地人当中,却是“名头响亮”,就像侯德贤师傅的武馆,虽然只不过是居民小区的一栋民房改造而成,但因为他的师兄是鹤山一位警官,并且利用詠春抓了不少歹人,因而很受尊重。

但是也曾有一些练习詠春拳的人寻衅滋事,解放后一段时间民间不能练习,改革开放后才解禁。近年来公安局开始请詠春师傅做教练,加上詠春申报为非物质文化遗产,强调传授技艺时注重考察学徒的人品,詠春拳越来越受欢迎。

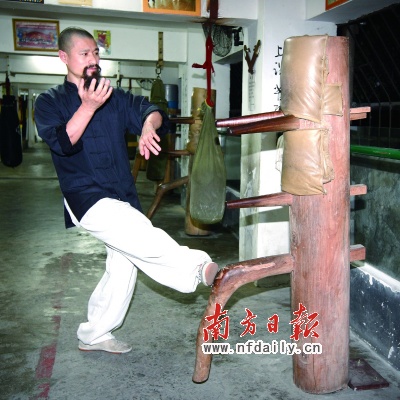

侯师傅的武馆并不收钱,场地也不大,学员们有老有小,有的练了十几年,也有的只练了几个月。刚开始练的人,往往都对着武馆的镜子摆动作。而练了很久的人,也不是像李小龙那样整天狂砸木人桩,而是互相之间对练“粘手”。俩人看起来貌似摔跤选手相互试探,双手架来架去,但一不留神,其中一个就会被缠住,而后被摔到地上,声音响亮。有意思的是,现在练“粘手”的学员们,在把对手打到地上之后,几乎都会对准对方脑袋快速地虚晃几拳———看起来与《叶问》中甄子丹大败日本将军的那一段颇为相似。姿势漂亮的,还会赢得满堂鼓掌,间或有喝彩声“甄子丹啊……”看得出,《叶问》在詠春练习者中,影响之深远超乎想象。

每一代詠春宗师都有传奇的故事:严咏春的传奇被杨紫琼搬上过银幕;集大成者梁赞的故事被TVB制成了台庆大戏;宗师叶问的传奇现在依然在爆炒……冯朝振之子、同样在香港开武馆的冯强,曾经对徒弟们讲过叶问的“江湖故事”:据说叶问七十多岁时,其功力依然不逊色于青壮年时代,而在那时,香港黑社会抢劫之风很盛。因此叶问经常义务在夜间四处巡视,维护地区治安,一旦见到有流氓劫匪出刀意图抢劫路人,往往只见黑影一现,叶问就以疾风式的拳脚将劫匪打出数米之远倒地不起。而他所在的利达街,也因此成为香港那时唯一安宁的地方。叶问更因此多次受到香港政府的表彰,得到“优秀市民”的称号。

至于叶问与他最著名的徒弟李小龙之间,同样也有一段佳话。当时发达后的李小龙,曾希望能学得詠春拳的木人桩法,并提出以一套楼的代价请叶问亲自示范,却被叶问拒绝了。他的理由是,只要求学者有心学技,则全力传授,绝不把功夫当成商品来出售或者交换。

叶问作为一代宗师受人尊重,不是因为他的詠春技艺,而是他用这身技艺为大家做了事情。李小龙受到全世界的喜欢,在国外或许是因为他的“中国功夫”看起来比较新颖而且战无不胜,但在中国人看来,却是他的所作所为,宣扬的不仅仅是武术这种传统文化,更是中国人那种坚忍与不屈的精神———这一点,其实正是詠春的拳理精华。在广州米机王詠春拳馆,黄念诒师傅就这样解释自己武馆的标志图案:外面是一个圆,代表的是詠春的防御,这种拳术的特点,就是守重于攻,这也可以理解成是中国人特有的忍耐品性;而圆里面的三角,则代表着詠春的攻击性,当你攻击这个圆,将其压扁时,圆内的锐角就会“扎破”原来的圆形底线,并且,会扎得你很疼。

詠春拳以弱打强能保境安民,吸引了大批年轻人甚至外国年轻人,现在海内外已有近千万人在练习这项拳法。

所以,詠春、咏春、永春,它的名字已经说明一切。

解码詠春

【十二路散手】

相传梁赞晚年根据詠春原来正身容易受攻击的特点,将正身詠春改为偏身进攻,并且将攻击的基本手法简化成十二种,简称为“十二路散手”。其中包括大念头、小念头、标锤、三箭锤、拦桥、双龙、叠掌、寻桥、鹤膀、短桥、标指、伏虎(其中有些名称说法有异)。

【三点半棍法】

梁赞晚年根据詠春传统“六点半棍法”改造而来。根据广州米机王詠春拳馆黄念诒师傅的说法,不论六点半棍还是三点半棍,其原理都是对人体的几个方位进行攻击。精简过后的三点半棍法,指的就是对人的上、中、下三路的攻击方式,而“半”指的就是对方如有动作、如何随机应变的方法。

【二字钳阳马】

詠春的基本站桩手段。中国的武术向有“南拳北腿”之称。南方人之所以多练手上功夫,是因为南方自古多水也多船,所以大部分功夫若要实用,就必须考虑到水上的战斗力。而在船上攻击,下盘必须扎稳,詠春属于南拳派系,自然对此也有要求。具体而言,则是身体重心下沉,两脚脚尖稍微朝内,可随攻击灵活旋转,要做到“手到脚到,手脚一致”。

【粘手练习】

詠春拳的基本练习方式之一,但并非太极“推手”形式。二人对练,在出手之中感受对方的力度变化,寻求对手发力最弱的时机进行攻击。其要点为不管对手如何变化,自己的手都要根据感觉跟随而上。

【木人桩】

詠春基本练习工具。在诸多影视作品中都出现过。其好处在于可以尽力去打,但缺陷在于不如活人那样灵活。

詠春拳起源有五种传说

詠春拳,少林嫡传武技之一,关于詠春拳的起源,大致有这样几种说法:

始创于福建严咏春,詠春拳因此得名。严咏春是清中叶少林俗家弟子严四之女,她偶然看到蛇鹤相争,受启发而在自己原有的武功基础上,创编了詠春拳术。

创始于五枚师太,见到蛇鹤相争而有所悟的是五枚而非严咏春。五枚师太是清初的少林派弟子,有说她还是少林白鹤拳高手。由于福建南少林被清政府所焚,她为了避祸,隐居于川滇边界的大凉山,因见蛇鹤相争而创出詠春拳,后来便传于严咏春。

五枚创詠春拳后,并非直接传给了严咏春,而是传给了少林弟子苗顺,苗顺传少林俗家弟子严二,严二再传女咏春及婿梁傅俦。这个严二就是前面所说的严四。

詠春拳的创编与五枚师太或严咏春均无关系,更没有什么蛇鹤相争,而詠春拳的前身应为泳春拳,是清初反清组织“天地会”的一种武技,为河南嵩山少林弟子一尘庵主所创。他首先传给汀昆戏班的武生张五(人称摊手五,据说有“一只摊手独步武林”之誉),张五后来落难来粤,落脚于南海县佛山镇大基尾的“琼花会馆”,便将泳春拳传于粤剧界诸弟子。后咸丰年间李文茂起义,诸弟子为避祸而将“泳春拳”的“泳”字改为“永”、“詠”。红船中人黄宝华、梁二娣、大花面锦等人学得此拳,又再传给在佛山筷子路开中药店兼行医的梁赞,此后梁赞将詠春拳发扬光大。

詠春拳应为永春拳,得名于福建泉州少林寺的永春殿,乃当年进殿者所习的南派内拳法,全称是少林永春,总教习是少林弟子至善禅师。南少林被焚,至善逃避到佛山,曾一度藏匿于粤剧红船中当伙夫。后因在东莞打抱不平露出行藏,戏班中人便纷纷拜他为师。弟子中有惠州人氏苏三娘,为戏班中花旦,所学尤精,被人誉为“永春三娘”。后三娘将武功传于红船中人黄华宝、梁二娣等人,黄、梁又传佛山梁赞,使永春拳得以在佛山发扬光大。

练习者说

冯强:

120多个国家设有詠春拳馆

振叔次子、在香港开设詠春武馆的冯强先生介绍,目前在全世界,接触过詠春的人甚至有近千万人之巨。与其他非物质文化遗产项目日渐萎缩相比,詠春目前依然在不断地“发扬光大”。单是海外,就已经有120多个国家拥有詠春拳馆,在中国内地,也已经逐渐形成了“北太极,南詠春”的格局。而与太极大多为中老年人练习不同,詠春作为一种实用性很强的搏击项目,已经越来越受到年轻人包括外国年轻人的喜欢。

点评人:

冯强(鹤山古劳偏身詠春第四代掌门)

本期学术支持:香港鹤山古劳偏身詠春国术馆

专题采写:本报记者郑照魁

专题摄影:本报记者莫伟浓

政务微博

政务微博 政务微信

政务微信