青文村位于龙口镇的南面,距镇中心约200米,总面积约4.5平方公里,由文堂、珠江、青溪3个自然村13个村民小组组成,常住人口2100多人。

青文村是龙口镇的革命老区村,是抗日战争爆发后鹤山重燃革命火种第一个党支部的诞生之地,也是中共鹤山县西北区工委、鹤山县委机关的重要活动地区和根据地,是当时领导鹤山革命的政治核心,为抗日武装斗争作出了重大的贡献。

近年来,青文村聚焦“百县千镇万村高质量发展工程”,充分利用好红色资源优势,通过筑牢战斗堡垒、夯实产业基础、整合红色资源、凝聚发展合力,努力谱写农民富裕富足、农村美丽宜居、农业高质高效的高质量发展的新篇章,先后获评全国乡村治理示范村、广东省民主法治示范村、江门市抓党建促乡村振兴示范村等荣誉称号。

传承红色基因,打造党性教育阵地

来到青文村,顺着指示牌,见到一座青砖灰瓦的祠堂(世昌温公祠、中共鹤山县西北区工委旧址),祠堂里记录着中国共产党与青文村、龙口镇红色历史的交汇点,温许荣革命烈士纪念碑、巍峨壮观的南北渠与其隔百米相望......这里,处处彰显着革命老区村的红色风采。

青文村十分重视红色资源的挖掘和利用,近年来争取市、镇资金支持,投入300多万元对世昌温公祠进行修缮,建设了广场公园、廊亭等。更精心打造“百年祠堂见证美好初心”精品党课、收录党史学习专栏“强哥讲故事”等,推动形成红色研学路线,世昌温公祠相继被评为鹤山市党员教育基地、市委党校的现场教学点。据统计,今年以来青文村接待的参观学习团数量超100次,超3000人次。

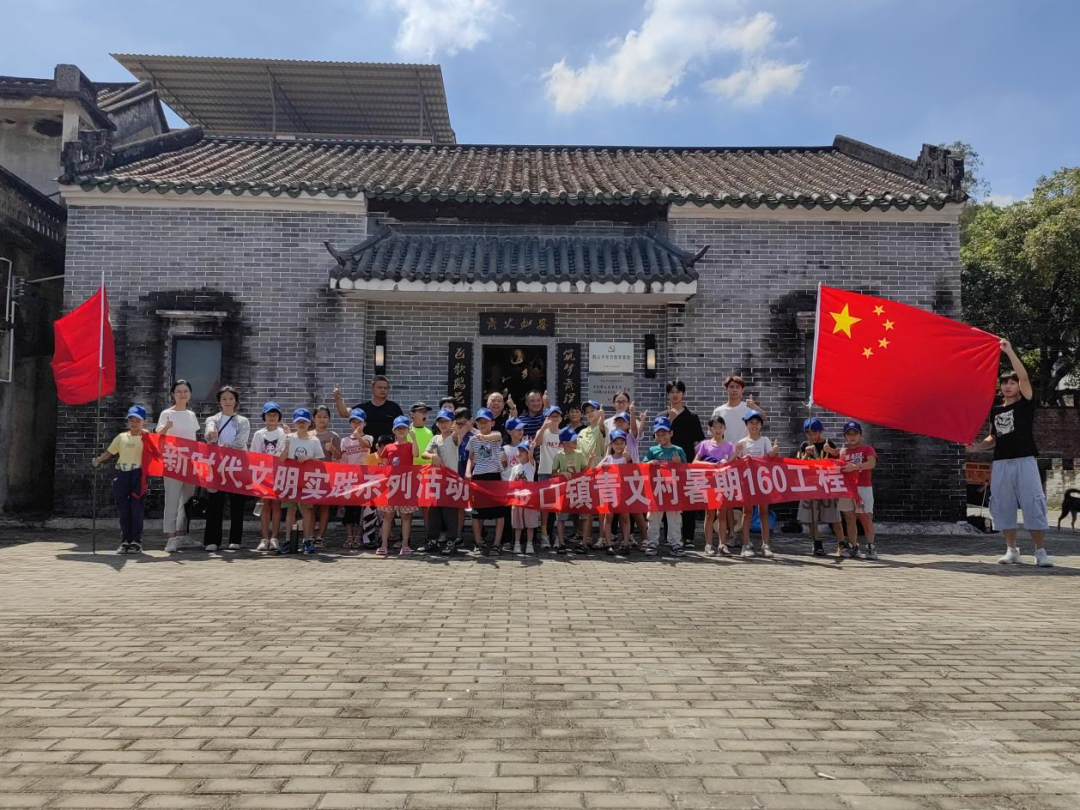

“我们开展了形式多样的红色主题实践活动,包括探寻红色遗址、定向越野、打造精品党课、义工服务活动等,引导党员群众从厚重的历史文化中汲取精神食粮,从而激发他们主动参与到乡村振兴的各项事务中去。”青文村党总支书记、村委会主任温健伟介绍说。青文村也十分注重对青少年的教育培养,每年采取“大学生义教+党员义工”模式开展“160工程”,把党史学习纳入其中科目,通过“传唱红色歌曲”“触摸红色景点”“讲述红色故事”等活动,带领青少年领略和感悟红色精神、龙口精神,使爱国主义思想深扎祖国下一代心中。

(青文村暑期160工程“触摸历史”课程在中共鹤山县西北区工委旧址进行)

夯实战斗堡垒,红色文化激活振兴源泉

乡村治,百姓安。青文村在弘扬红色精神中启迪思维,建立以村党总支部为领导核心,党支部为“神经元”,各村民小组各司其职、协作联动的乡村治理体系,充分发挥党组织政治引领、党员示范带头的作用,把党的决策转变成为党员群众自觉行动的方向,进一步推动工作的落实。

按照地理位置,青文村网格划分成为10个微片区,结合实际把“驻村干部、党员干部、党员代表”分配到各个片区中设岗定责,参与宣传政策、收集民意、环境整治、矛盾化解等工作。同时,通过民主决策制定并实施人居环境整治管理制度、“四小园”管理制度、“红黑榜”制度等,调动群众参与共建共治共享的积极性,激发乡村振兴内生动力。此外,还整合现有资源,利用闲置土地打造群众休闲公园、“多功能”文化室、建设网格议事亭、设置农家书屋、落实“民情夜访”、开展新时代文明实践活动等方式,用思想的统一推动行动的突破,提升基层治理效能,短短三年时间由软弱涣散党组织蜕变成为全国乡村治理示范村。

“我们村里的发展是越来越好了,这几年修建了多个公园、环村路,推窗见绿,出门见景,更多了娱乐设施,平时带孙子去玩的选择也多了,我们老人在树下乘凉、散步、跳广场舞,小朋友在一旁游戏、玩乐,多惬意!”村民温阿姨开心地说道。

(美丽的党建公园一角)

坚守初心使命,因地制宜推进强村富民

植根红色热土,青文村坚守初心使命,以强村富民为目标,通过人才队伍打造,用活村级资源,激活乡村振兴新动能。

青文村充分发挥党建工作凝魂聚力的作用,选优配强村“两委”班子成员、村民小组长、村民代表等基层治理队伍,积极发动他们参与市、县、镇三级资源的教育培训,全面提升为民办事能力。同时,落实微片区责任制,让这个“关键少数”在基层治理中发挥示范带动作用,逐步实现形成党组织一呼百应,“镇、村、组”三级协同联动的新时代社会治理格局。更定期组织退伍军人、大学毕业生、乡贤、外出经商人士等回乡座谈,为家乡发展建言献策。此外,注重从年轻党员和素质过硬的热心村民中选拔和培育后备干部,并纳入镇委党校持续培养,使人才成为乡村振兴最硬的后盾。

党员带头走在前,拓宽致富路。青文村鱼塘多,以往以养殖四大家鱼为主,在市场上不具有竞争力。为了破解发展难题,青文村引导村民改养价值相对较高的桂花鱼,并由党员干部、养殖能手牵头成立合作社,实现技术交流和销售渠道的共享。2022年,养殖户平均增收10万元。契合珠西物流园区发展,盘活村民闲置房屋为出租房,增加村民收入;盘活村小组闲置的自留地,因地制宜谋划建厂,截至目前,村集体经济收入同比增收近50%。

青文村还积极探索乡村旅游带动村级经济发展的新路径,计划对中共鹤山县西北区工委旧址、温许荣烈士纪念碑、旧青溪小学、南北渠等红色资源与村小组闲置资源进行整合,探索打造集红色教育、观光旅游、农业休闲为一体的文旅项目,以乡村旅游带动经济发展,持续强村富民。